ロボットはどうやって動く?センサーとモーターのひみつを解説

ロボットはどうやって動いているのでしょうか?

「電気で動いてる?」「プログラムで命令してる?」と、気になる子どもたちも多いはずです。

この記事では、ロボ団高崎校で使っているLEGO® Mindstorms EV3を例に、

ロボットの動きの仕組みをわかりやすく解説します。

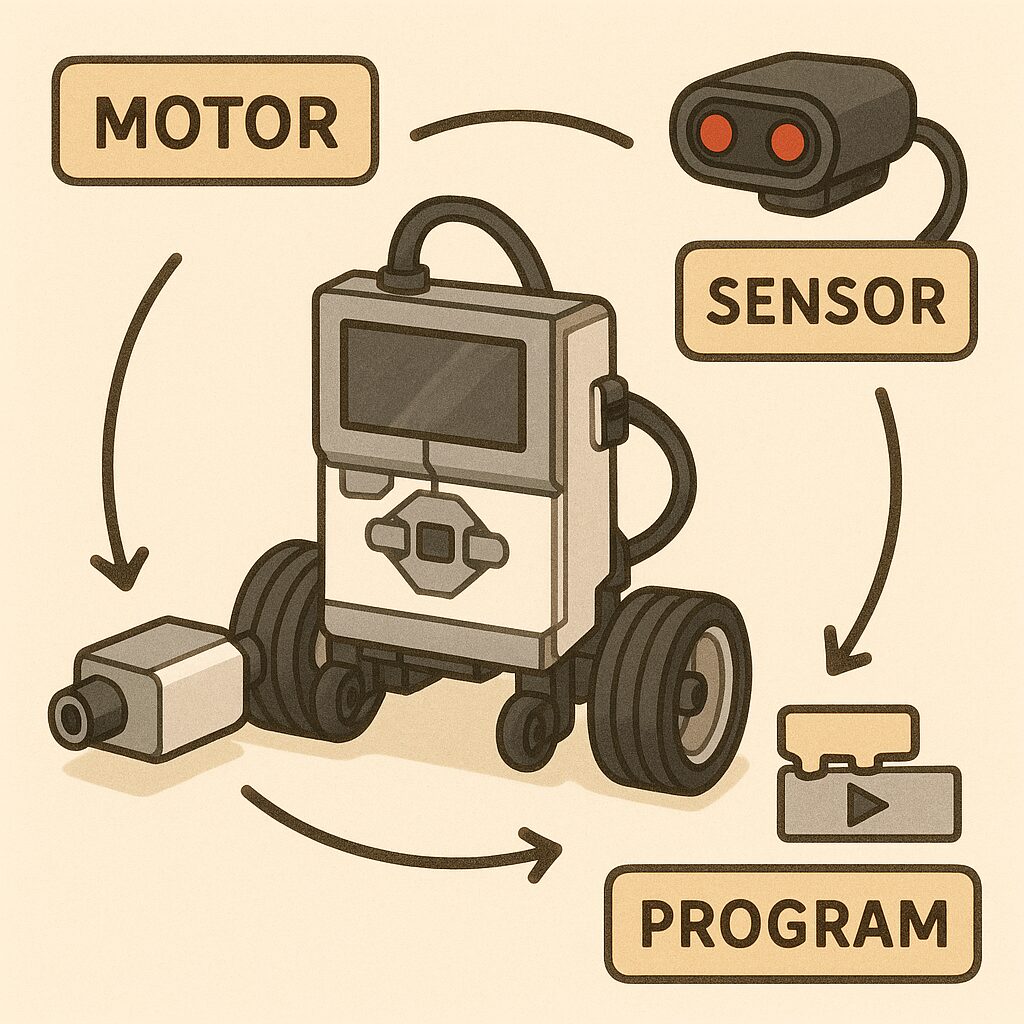

ロボットが動くために必要な3つの要素

ロボットは大きく分けて、次の3つの力で動いています。

- ① モーター:ロボットの「筋肉」

- ② センサー:ロボットの「目や耳」

- ③ プログラム:ロボットの「頭(考える力)」

この3つがそろうことで、ロボットは「自分で動いて考える」ようになります。

① モーター:ロボットの「筋肉」

モーターは、ロボットを実際に動かすための部品です。

ロボ団で使うEV3には、大きなモーター(Lモーター)と小さなモーター(Mモーター)があります。

- Lモーター:ロボットの車輪を回して前進・後退

- Mモーター:アームやハンドなど、細かい動きを担当

たとえば、「前に進む」「右に曲がる」などの命令は、

モーターを回す回転数とスピードをプログラムで決めているのです。

つまり、モーターはロボットの筋肉のような存在。

「動け!」という命令を出すのがプログラムで、その力を発揮するのがモーターです。

② センサー:ロボットの「目」や「耳」

ロボットが「考えて」動くためには、周りの状況を感じ取る力が必要です。

それを担当しているのがセンサーです。

ロボ団高崎校で使うEV3には、次のようなセンサーがあります。

- カラーセンサー:黒や白、赤などの色を見分ける

- 超音波センサー:前にある物との距離を測る

- タッチセンサー:押されたことを感知する

- ジャイロセンサー:角度や回転を検出する

たとえば、黒い線を見つけたら止まるプログラムを作ると、

ロボットはまるで目で見て判断しているように動きます。

センサーがあることで、ロボットは周りの情報をキャッチし、

人間のように反応できるようになるのです。

③ プログラム:ロボットの「頭(考える力)」

最後に、ロボットに「考える力」を与えているのがプログラムです。

プログラムとは、ロボットに対して出す命令書のようなもの。

どんな動きをするか、どんな条件で止まるかを、順番に指示していきます。

- 「前に進む」→「黒を見たら止まる」→「右に回る」

- 「超音波センサーが物を見つけたら後退する」

ロボ団の授業では、ブロックを並べるだけでプログラムが作れる

ビジュアルプログラミングを使っています。

初めてでも直感的に理解できるので、小学生でも安心です。

ロボットが動くしくみをまとめると?

ロボットの動きをまとめると、次のようになります。

センサーが情報を集める → プログラムが考える → モーターが動く

この3つの力が連携しているからこそ、ロボットはまるで生きているように動くのです。

ロボ団高崎校の体験会で「動くしくみ」を体感!

ロボ団高崎校では、体験会で実際にロボットを作って・動かして・考えることができます。

- センサーで線を見つけるロボットを作る

- プログラムで「前進→停止→回転」を設定

- 動きを見ながら何度も修正し、思い通りに動かす

この体験を通して、子どもたちは自然に「考える力」や「試す楽しさ」を身につけます。

🚀 体験会に申し込む

ぜひ、親子でロボットの“ひみつ”を体験してみてください!

この記事へのコメントはありません。